Die historischen Bestände

Die Altbestände

Die Altbestände der EAB standen ursprünglich fast ausschließlich in den Klosterbibliotheken des Paderborner Landes. Der größte Teil davon stammt aus der Jesuitenbibliothek und dem ehemaligen Kloster Abdinghof (Benediktiner), weitere Teile kommen aus der ehemals großartigen Bibliothek des Augustiner-Chorherrenstifts Böddeken (bei Paderborn), aus der benediktinischen Reichsabtei Corvey, dem Zisterzienserinnenkloster Wormeln und von den Paderborner Kapuzinern. Das Ende der Klöster und damit auch ihrer Bibliotheken kam mit der Säkularisation ab 1802/03. Die ersten Jahre danach waren für die Bibliotheken verheerend. Sie wurden zwar zum Teil inventarisiert, verblieben aber meist lange noch in den verlassenen Klöstern und vermoderten oder wurden geplündert.

In Paderborn bot sich als Auffangstation für die Reste der Klosterbibliotheken das sogenannte Universitätshaus an, in dem sich auch die Bibliothek der ehemaligen Jesuitenuniversität, die sogenannte Bibliotheca Theodoriana, die nach dem Gründer der Universität, dem Fürstbischof Theodor von Fürstenberg (1585-1618), benannt ist. Hier wurden die übriggebliebenen Klosterbücher integriert. Die Bibliothek selbst wurde in den Räumen des Gymnasium Theodorianum aufgestellt.

Im Jahre 1913 kamen die philosophischen und theologischen Bestände der Bibliotheca Theodoriana sowie die Handschriften und Inkunabeln vom Gymnasium in die noch junge Akademische Bibliothek und wurden innerhalb dieser Bibliothek zum zentralen Altbestand.

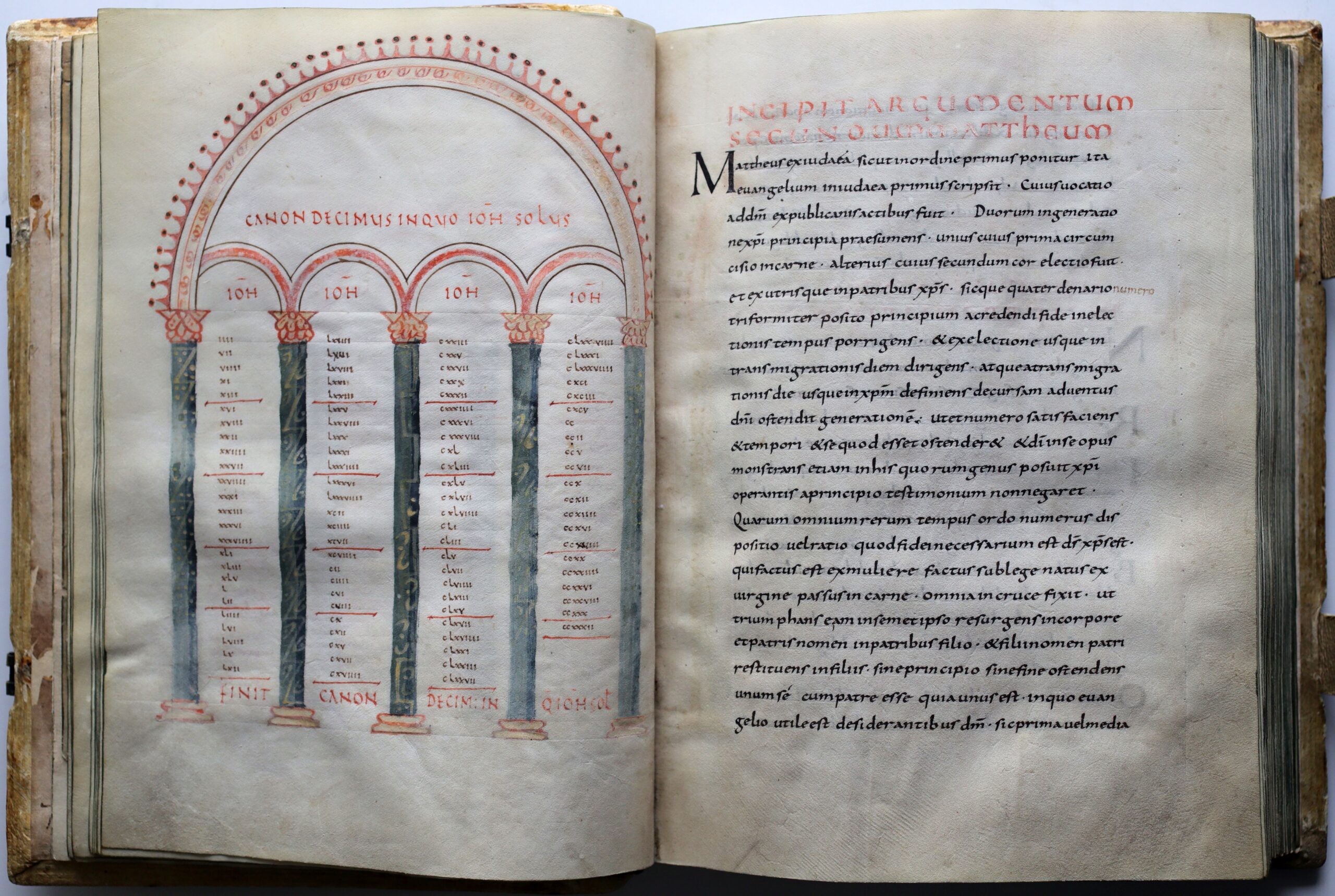

Die Handschriften

Die zweifellos wertvollsten Bestände der EAB sind neben den Inkunabeln die Handschriften. Die älteste Handschrift bringt uns bis in die Karolingerzeit zurück; es ist das sogenannte „Corveyer Evangeliar“, das um das Jahr 840 vielleicht noch im französischen Mutterkloster Corveys, Corbie, geschrieben wurde. Das Ende der Handschriftenzeit markiert das „Abdinghofer Graduale“, das im Jahre 1507 in dem Paderborner Benediktinerkloster entstand. Zwischen diesen beiden markanten Bänden sind vor allem die großartig illuminierten Handschriften aus Böddeken zu nennen, die an die bedeutende Buch- und Bibliothekskultur dieses Augustiner-Chorherrenstiftes in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts erinnern. Die Gesamtzahl der Handschriften beträgt rund 1000 Stück, davon etwa 140 mittelalterliche.

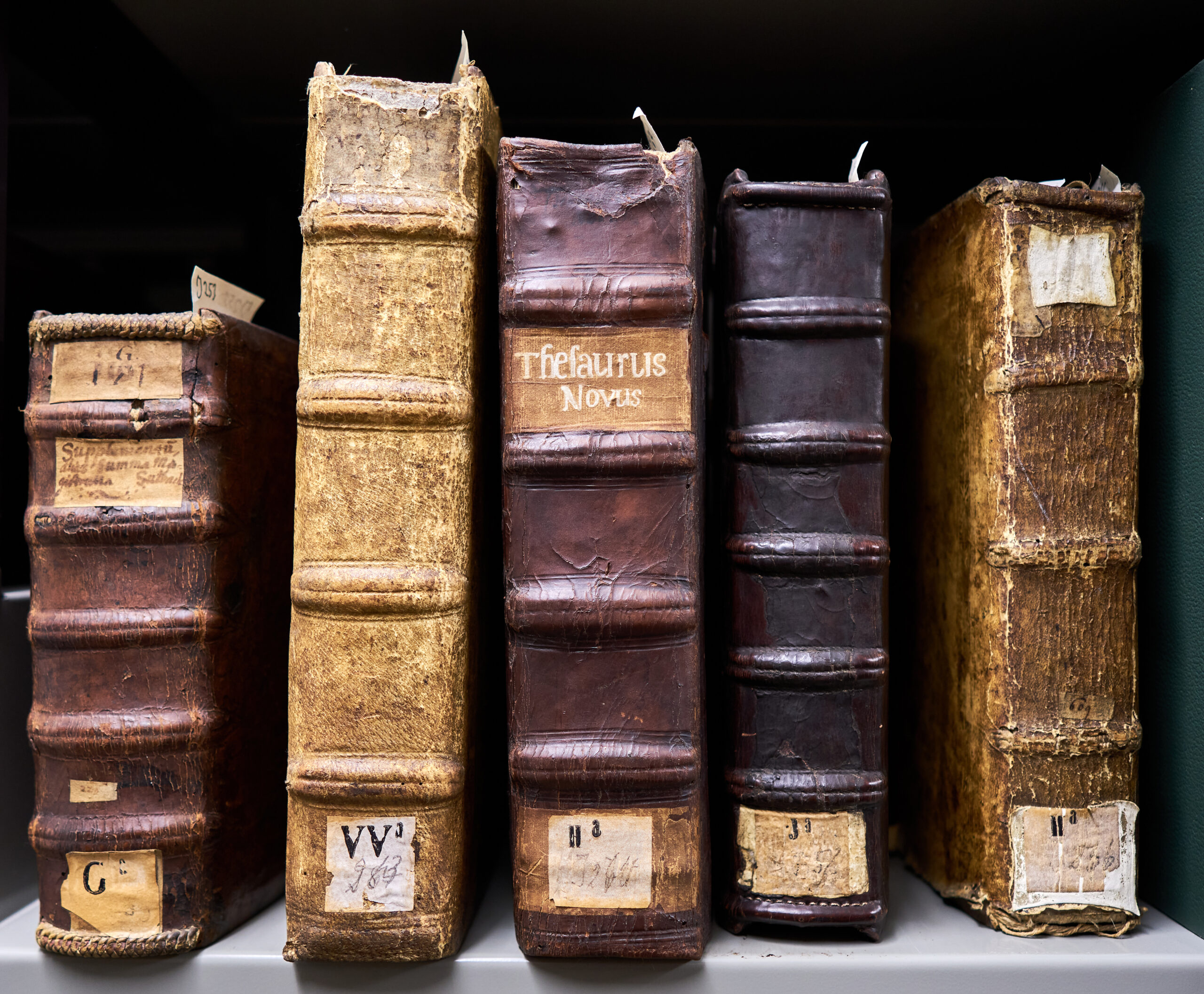

Die Inkunabeln

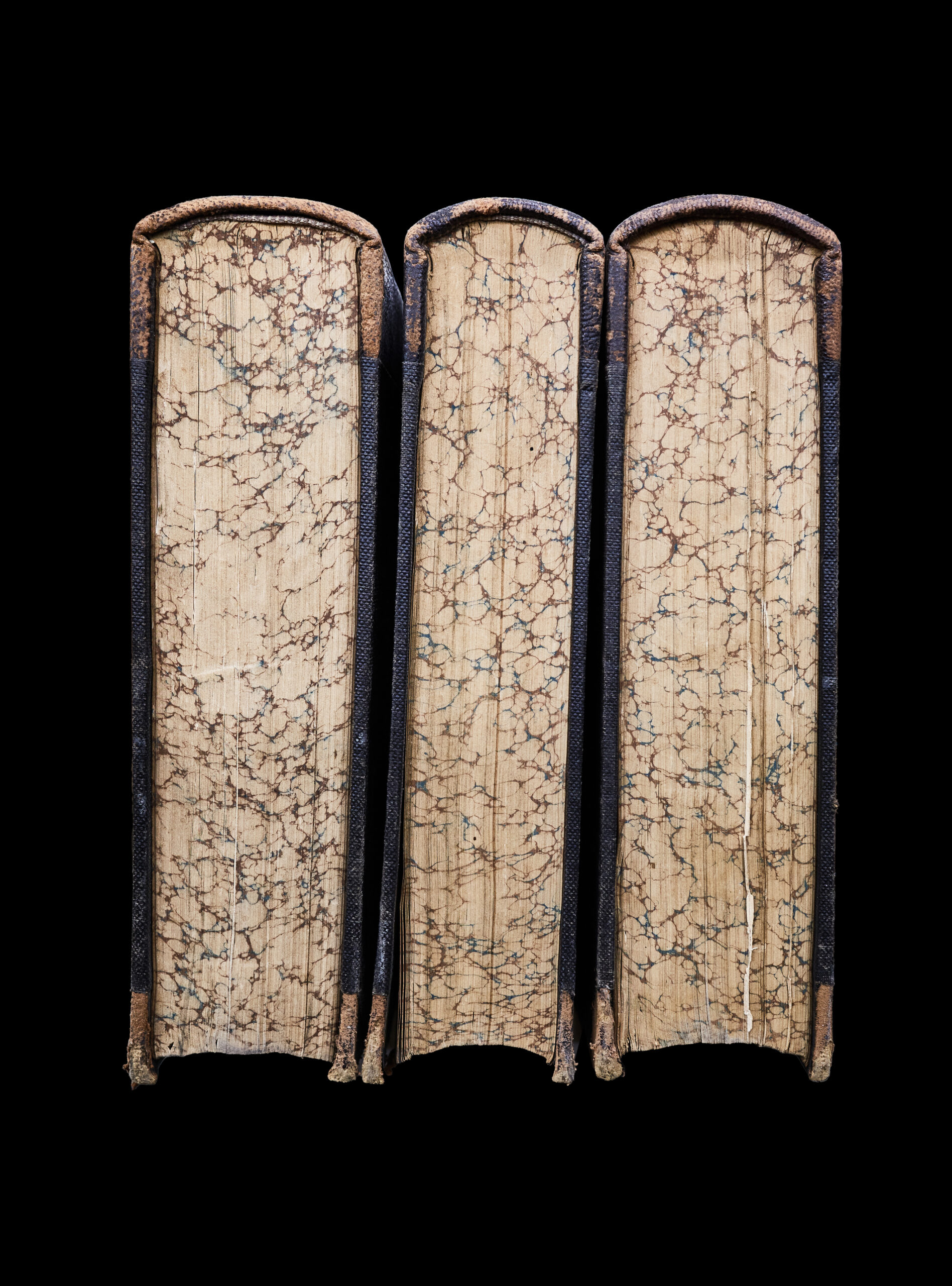

Eine besondere Gruppe des Altbestandes stellen die Inkunabeln dar. Sie sind neben den Handschriften die wertvollsten Bestände der EAB. Insgesamt sind rund 750 Titel vorhanden, die im „Paderborner Inkunabelkatalog“ (1993) (mit Ergänzungsheft 1998) erschlossen sind.

Markante Stücke des Inkunabelbestandes sind ein halbes Pergamentblatt aus einer Gutenbergbibel sowie eine komplette niederdeutsche Kölner Bibel von 1477/78 (Besitz des Paderborner Franziskanerklosters, als Depositum in der EAB), deren Holzschnitte durchgehend koloriert sind, ebenso wie die des reich illustrierten Stundenbuchs, gedruckt von Adrian van Liesfeld im Jahre 1494.

Wie die Handschriften weist auch eine Reihe von Inkunabeln im Bereich der Initialenmalerei bemerkenswerte Illuminationen auf. Besonders sei hingewiesen auf die König-David-Miniatur aus Böddeken in der Glossa Magistralis des Petrus Lombardus (1478).

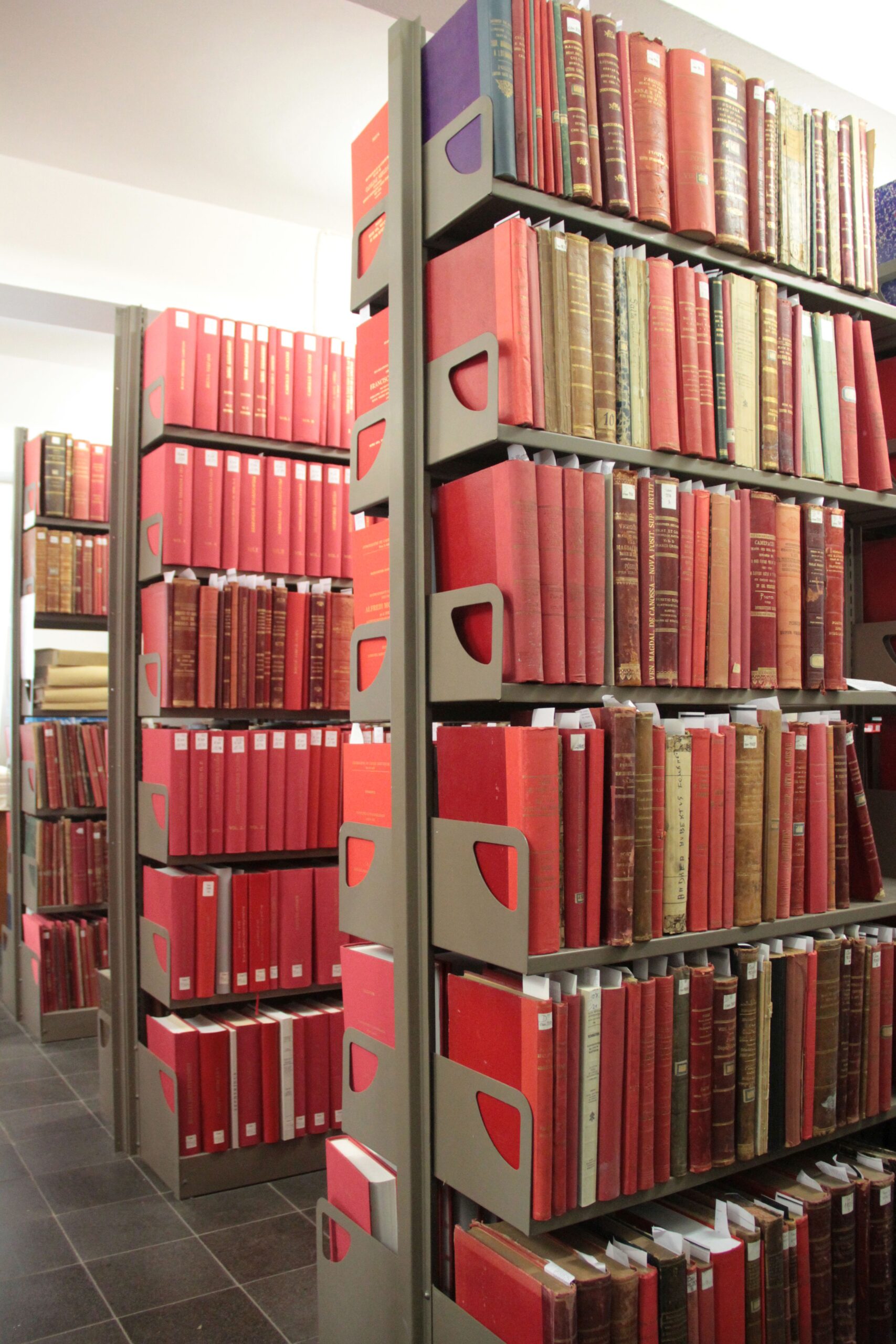

Die historischen Archive

Die EAB verwaltet neben ihren Bibliotheksbeständen auch Archivmaterialien. Neben der Bibliothek des Vereins für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abt. Paderborn, steht auch das Vereinsarchiv in der EAB. Es handelt sich dabei um mehr oder weniger zufällig zusammengekommene Schriftstücke, die jedoch von den Vereinsvorständen und Mitgliedern mit großer Aufmerksamkeit und viel Gespür für die Bedeutung in der Landesgeschichtsschreibung zusammengetragen wurden. Rund 100 Regalmeter Handschriften und Akten sowie etwa 2000 Originalurkunden aus dem 12. bis 18. Jahrhundert kamen auf diese Weise in den Besitz des Vereins. Zum Archivbestand des Vereins zählt auch eine Sammlung von rund 450 historischen Landkarten und eine Graphiksammlung, insbesondere Kupferstiche.

Des weiteren ist das Archiv des Paderborner Studienfonds zu nennen. Bei Aufhebung des Jesuitenordens wurde ein Fonds mit den Vermögenswerten der Jesuiten gebildet, um aus den Erträgen des Fonds den Lehrbetrieb der Universität aufrecht zu erhalten, daher der Name Studienfonds. In das Archiv dieses Fonds kamen zunächst alle Verwaltungsunterlagen des Paderborner Jesuitenkollegs, die sich vor allem auf den umfangreichen Landbesitz in und um Paderborn herum beziehen, dann aber auch die wissenschaftlichen Hinterlassenschaften der Patres sowie die Tagebücher der Rektoren des Kollegs und der Universität. Nach der Säkularisation nahm das Studienfondsarchiv für die Archivalien der Paderborner Klöster die gleiche Funktion wahr wie die Bibliothek für die Klosterbücher. Es diente als Auffangstation für die Materialien, die nicht in andere preußische Archive, etwa nach Münster, verbracht wurden. Der Gesamtumfang beläuft sich auf etwa 80 Regalmeter Handschriften und Akten, dazu kommen noch rund 1500 Originalurkunden des 12. bis 18. Jahrhunderts.

Akten der Heiligsprechungsprozesse

Seit 1975 besitzt die EAB eine große Anzahl von Prozessakten aus Selig- und Heiligsprechungsverfahren, die vor der römischen Ritenkongregation bzw. später der Kongregation für die Heiligsprechungen, heute dem Dikasterium für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse, geführt wurden. Diese Akten kamen erstmals auf Vermittlung von Pfarrer Wilhelm Schamoni in die Bibliothek. Es sind gedruckte Unterlagen, die im Vorfeld der Selig- oder Heiligsprechung erstellt werden und die Grundlage für die Entscheidung der Kongregation bilden. So werden nach bestimmten genau festgelegten Vorgängen und Schemata sogenannte „Positiones“ erstellt und in meist weniger als 50 Exemplaren gedruckt, die dann an die am Prozess beteiligten Personen geschickt werden. Größere Sammlungen sind in Rom (Dikasterium), Brüssel (Bollandisten), Paris (Bibliothèque nationale) und eben in Paderborn in der EAB vorhanden.

Da die biographischen Recherchen für Selig- oder Heiligsprechungen äußerst intensiv und gewissenhaft sind, stellen diese Akten sehr zuverlässiges Material auch für die wissenschaftliche Forschung dar. So werden z. B. die Schriften der betreffenden Person abgedruckt, Zeugenbefragungen aufgenommen und – sofern Material vorhanden ist – eine Sekundärbibliographie erstellt. Interessant sind bei der Darstellung der Wunder auch etwa die Augenzeugenberichte und die ärztlichen Gutachten bei Heilungen. Dieser Bestand umfasst zur Zeit rund 7.000 Bände. Er wird ständig aus römischen Quellen erweitert. Aus dem Fundus der Bibliothèque Nationale in Paris hatte Schamoni bereits vorher tausende von Kopien hergestellt und diese vor seinem Tode auch der EAB übergeben. Diese sind gesondert verzeichnet in dem Buch: Schamoni, Wilhelm: Inventarium Processuum Beatificationis et Canonizationis Bibliothecae Nationalis Parisiensis provenientium ex Archivis S. Rituum Congregationis typis mandatorum inter annos 1662–1809. Hildesheim 1983 (EAB-Signatur: A 83,221).

Literatur

Hermann-Josef Schmalor: Besondere Buchbestände in der Bibliothek, in: Karl Hengst (Hg.): Ein Jahrhundert Akademische Bibliothek Paderborn. Zur Geschichte des Buches in der Mitteldeutschen Kirchenprovinz. Mit einem Verzeichnis der mittelalterlichen Handschriften in Paderborn (Veröffentlichungen zur Geschichte der Mitteldeutschen Kirchenprovinz 10), Paderborn 1996.

Signaturen der EAB: A 96,2000; AV 7390; oder im Lesesaal: VI 600.

Hermann-Josef Schmalor: Die Erzbischöfliche Akademische Bibliothek (EAB) in der Tradition der Bibliotheca Theodoriana, in: Josef Meyer zu Schlochtern (Hg.): Die Academia Theodoriana. Von der Jesuitenuniversität zur Theologischen Fakultät Paderborn 1614–2014, Paderborn 2014.

Signaturen der EAB: A 214,561; AV 10413; oder im Lesesaal: VI 704.